実物を見ました(国内)

実際に演奏などを見ました(国内で活躍したグループ)

このページは国内と海外の2つに分けます。海外編はこれから投稿していきます

コンサートあり、ライブハウスあり古いものからという訳ではありませんが、いずれ満杯になりますので適度に付け加えていきます。

一つ言いたいことは60's、70'sの特長は『ひたすら演奏に打ち込む、ひたむきに音楽を聴いてもらおうとする』ということですか。アクションなどはそれほど重要ではないのです。ここが『見せることありき』の今日のミュージックシーンと大きく異なる点だと思います。

キャロル(CAROL):科学技術館(1974年?)、日比谷野外音楽堂(1975年4月13日)

科学技術館という変わった場所でキャロルを見ました。楽器フェアというのが東京池袋で行われていましたが、当時は武道館に近い北の丸公園の中にある科学技術館で開催されていました。その楽器フェアの開催中、大ホールではゲストを迎えて生演奏を見ることが出来ました。私が行ったときにはキャロルがゲストで、この時はすでにかなりの人気があり、ファンキーモンキーあたりは大ヒットしていました。

楽器フェアというイベントの中での演奏だったので黄色い声もなければ剃り込みを入れた人も見なかったように記憶しています。思ったより演奏はウマく、個人的にはジョニーの甘い声、歌い方に当時からは注目していました。

その後Eちゃんの人気は継続していったのですが、私はずっとジョニーが好きでした(今でも当時のジョニーは好きです)。皮ジャンも決まってさすがに雰囲気つくりはピカいちのバンドでした。

キャロルの解散コンサートを途中まで見ました。日比谷野外音楽堂でおこなわれ、明るいうちからいくつかのバンドが前座で出ていました。サンハウス(鮎川誠)か?髪が長くていつもサングラスをかけていた陣内孝則氏を見たような記憶があるのでそんなところだったと思います。

バッドボーイズというビートルズ系バンドも出ていました。知人も出ることになっていてステージ脇にも行きましたが、キャロルの親衛隊でしょうかオープンカーのアメ車が裏口に待機していたり、テカテカ頭のリーゼントの人たちが大勢いました。ちょっと物々しい雰囲気だったので『今日は何か起きそうだ』と直感しました。

夕方ぐらいに観客がステージに上がったり、アンプのトラブルが起きたりいや〜な感じがしましたが、ファンはそれどころではなかったと思います。演奏の途中から雨が降ってきて、けっこう激しく降ってきたのでやむを得ず退散しました。最後まで残っていた人たちはやはり解散ということなので、思い出深いものであったという話しを後から聞きました。

今となっては炎上ハプニングもあり、音楽史に残るコンサートだったとのことです。

柳ジョージ:日本青年館ホール、共立講堂

レイニー、、、何とか雨など『雨』のイメージが強い人だったように思います。70年代はERIC CLAPTONを徹底して研究し、CREAMの曲をステージで延々とやっていたように記憶しています。そして髪型やヒゲまでもERICと同じにして、GIBSON SGなどを持ち本人もERICになりきっていたと思います。歌い方もそんな感じでした。

ここまで徹底すると、ERICを演じている柳さんを見るのも楽しみだったのです。それは美川さんや五木さんになりきっているコロッケを見るのと共通するものがありました。いいパフォーマンスでした。

80年代になって柳さんをテレビで見かけると黒のストラトを持っていたように記憶しています。やはりブラッキーにこだわる訳ですよね。

スモーキーメディスン:池袋シアターグリーン(1974?)

チャー(CHAR)や金子マリがいた伝説のバンドです。池袋のシアターグリーンというところでした。会場はステージというものがなく、お客さんはフロアにべったりすわっているような感じでした。出演バンドは5つぐらいで、そのうちの一つは郡山ロックフェスに出ると言っていたので郡山ロックフェスがあった年のはずです。

スモーキーのリハを見て本当にヘコみました、どえらくうまかったのです。

リハーサルの段階ですでに入っている(ノリノリ状態)のです。本番では弦が切れたのですが、それをものともせずそのまま無視して普通に弾いていたと思います。70年代の淡々としたリズムや重みの残る曲がまだ多い時代にファンキーっぽい曲ありの、弾むような曲ありので、見ている人は圧倒されて息つく暇もないというそんなスピード感のあるステージでした。 実はリハも含めてこういったいい状態の演奏こそ、伝説といっても不思議ではないのです。

控え室近辺でチャーと挨拶を交わしましたが、私よりも兄弟の方に面識があったので私はちょっとした会話程度でした。主催がヤマハだったので出演バンドはみなさんヤマハが用意してくれたアンプや機材を使いました。

チャーはGIBSON SGを使ってなっかなかいい音を出していました。FENDER MUSTANGを使い出したのはもっともっと後のことです。個人的には彼にはGIBSON系のギターの方が合っていると感じています。

こちらは当時、夕方に放送していた銀座ナウというテレビ番組からのものです。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ:文化放送(1970年頃)

文化放送(四谷)のスタジオで生放送中の生演奏をおいしく聴かせていただきました。本当にありがとうございました。なんとブルーコメッツがSANTANAのOYE CO MO BAを演奏したのです、そのほか当時のヒット曲を何曲か演奏しました。ウマすぎて雲の上の人たちという感じがしました。スタジオにいた人達は関係者を含め20人程度だったと記憶しますので、今思えばこれほどゴージャスなことはありません。三原さんのギターはファーストマンではなく、GIBSONのSGかES-335だったと思います(たぶんSG)。私は或る人脈でスタジオも見学させていただきました。スパイ大作戦『君の使命は、、、』の声主である大平透さんと休憩中にお話しすることもありました(アナウンサーだったのですね)。

ブルーコメッツは聞けば聞くほど味が出るバンドでこれだけ年月が経っても毎回新しい発見が出来るのです。特にハーモニーが綺麗で独特のものがあり麻薬のようにハマるのです。一度聞き出すと一日中同じ曲を何度も聴いてしまうのです。これって本当に不思議です。

ブルーコメッツはその後、時々NHKなどのナツメロ特番に出ることがありましたが、熟年になってからの演奏はさらに磨きがかかり本当に本当に!素晴らしいバンドです。

この日だったかなぁ、同じスタジオで新人の尾崎紀世彦さんも目の前で『雪が降る』を熱唱してくれました。7、8歩で手が届く距離でした。

あまりにも歌が上手で、感動で涙がでました。やはり!その後この方はとんでもない実力派として『また逢う日まで』が大ヒットし超有名人になったのです。

上田正樹とサウス トゥ サウス:夕焼け祭り、日比谷野外音楽堂、共立講堂、他

普通コンサートは演奏が始まってからすごい!とか思うものなのですが、上田正樹とサウス トゥ サウスは違います。

前奏があって、キー坊がステージに出てくるだけで圧倒して観客を呑み込んでしまうほどすごかったのです。初めて見る人たちでもキー坊が出てきたらいきなり総立ちなのです。彼らが持つ雰囲気はさすがに海外のバンドでも見られないほどの『ド迫力』でしょうか。それはケタはずれの盛り上がりで『どうや!どうや!どうや!、、、』という真剣さ、そして『よっしゃ!いくでぇ〜』というステージと客席の一体感でしょうか、それは観客を芯から焚きつけるものがありました。

そうなんです、やっと言葉が見つかりました。キー坊のいくでぇ〜!という気合の入った『真剣さ』が観客を引きずり込んだのです。シンプルなドラムがいかにカッコいいものだということも教えてくれました(特にBREAK DOWNが始まるとイントロだけでもゾクゾクしたものです)、そして独特なエレピのラインはビリープレストンの曲であってもどこか難波風の哀愁あるいい味が出ていました。一足早いチョッパースタイルのベースなど、どれをとっても最高のバンドでした。

その最高のステージが金沢でおこなわれた夕焼け祭り。夕焼け祭りは全国高校相撲大会でもおなじみの卯辰山相撲場でおこなわれました。いくつものバンドが出た後、日没になりサウス トゥ サウスが登場しました。観客席は満員でキー坊が出てきた時の盛り上がり方は半端ではなく、ほとんどの人がよっしゃ〜!という感じでしょうか我を忘れて総立ちになっていたと思います。

途中のラグタイム有山は当時テイストが違うので盛り上がり方に落差があるなぁ、と思っていたのですが年を重ねるごとに、これが味わいのあるパフォーマンスであることに気付きました。

その日の夜は興奮の余韻が残って、なかなか寝れませんでした。

カシオペア:学校の教室など

メジャーになる前、無名時代のカシオペアを何度か見ました。D大学の教室やホールで練習したり、定演(定期演奏会)も一緒に開催しました。SANTANAやそれふうの曲がやたら多かったという印象がありました。当時フュージョンという言い方ではなくクロスオーバーという言い方で、その走りを手がけていたと思います。SANTANAの曲を演奏するカシオペアというのもファンの方であれば驚くかもしれませんが、私はどちらかと言うとそちらのイメージの方が半分ぐらいあるのです。

その当時から練習中の教室(ホール形式の教室ですが)にフラ〜っと立ち寄る一般の学生からも拍手喝采を受けていましたので、相当ウマかったのです。その圧倒的な演奏の迫力はドラムとベースのリズムセクションにあったと思います、そして注目の的は軽快なギターワークでもありましたのでやはり出世して当然と思います。

私は理工系の厳しい授業を受けながらも(実は真面目な学生だったのです)夜はハコバンをこなし、そんな活動も引退したころなのでフュージョンサウンドを見て、世の中変わったなぁという見方をしていました。ハコバンは一旦仕事が入ると1〜3か月は休みなしというすさまじい契約でした。

ベースギターのプレイスタイルはチョッパーというスタイルが台頭してきたころですが、カシオペアはブラジョン(ブラザースジョンソン)のようなファンキー系ではありませんでした。

後輩の披露宴パーティには友人として来ており、渋谷のライブハウスを借りきってみんなでセッション大会をやった記憶があります。その頃には有名になっていました。

90年代になりメンバーの某氏の家にはたまたま音楽とは関係ないコンピュータ関連の仕事で2日連続してお邪魔しました(玄関のコート掛けがコートの重みで取れてしまってごめんなさい)。家にあったGIBSONのチェットアトキンスモデルの(エレ)ガットギターはすごく弾き易くて良かったのです。こういったところで思わぬ面白い発見をしました。

THE OX(オックス):新宿ラ・セーヌ

お待たせいたしました、THE OX(オックス)です。

さすがにグループサウンズを見たというホームページは多くないと思います、しかも人気のオックスです。当時はアイドルとして観客も黄色い声を出した女性陣が大半だったゆえ、その体験談や記録も消滅しつつあります。

オックスのファンであった人たちは今、団塊手前ぐらいの層でしょうか、インターネットに書き込みをする年齢層とは思えませんので寂しい思いをしています。

当時私からみればかなりのおネエさんばかりいたことになりますが、そんな人たちに囲まれてTHE OXを見ました。よくぞ補導されなかったと思います。

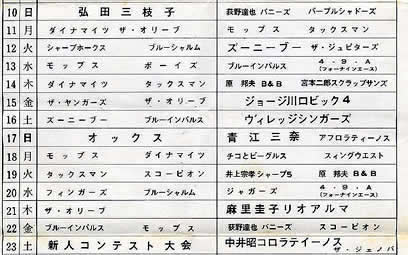

なんとお店に置いてあった8月のプログラムが出てきました。

なんとお店に置いてあった8月のプログラムが出てきました。

オックスのステージは1969年(昭和44年)8月17日(日)であったことが分かりました。ジミヘンが亡くなる1年ほど前のことか、、

和田アキ子、山本リンダ、水原弘、ヒデとロザンナといった人たちもスケジュールに入っていました。タックスマン(恋よ恋よ恋よ、はハマる曲ですよ)やシャープ5も見たかったです。

新宿ラ・セーヌのステージは決して広くはなく、客席はステージを中心に扇状に取り囲むような感じで2階席もありました。

新宿ラ・セーヌのステージは決して広くはなく、客席はステージを中心に扇状に取り囲むような感じで2階席もありました。

当日は早めに出向き、階段の途中から強烈なファン(20人ぐらいでしょうか)の後に並びました。時間が早かったのでたしかリハーサルが終わってから入場できました。まだスタッフによる音出しが少し残っていましたがギターアンプからはものすごい音が出ていた記憶があります。

ギターアンプはELK(エルク)製でやや縦に長いスピーカーBOXが2つ並べてあり、それをまたぐようにアンプが置いてありました。当時はこのスタイルがカッコよかったのです。アンプの上にはやはりELK製でしょうかイコライザー(グライコ)が乗せてありました。ギターはテレキャスターを使っており、当時としてはどエラく大きい音でした。ベースはいつもの6弦ベースでした。

PAを使わない時代の演奏なのですが(ヴォーカルアンプというのがありました)、大音量のグループサウンズを十分楽しめました。オックスはアイドルでもあったので回りの女の子(おネエさん達)はキャーキャー言ってましたが、私は演奏のすごさに見とれていました。私は2階席で見ました、客席も広くないので全体を見渡せていい場所だったと思います。ラ・セーヌはもちろん超満員になっていました。

野口ヒデト(その後 真木ひでと)さんの声は心地よくアナログディレイがかかっており、今聴くとその深みは当時風のセッティングかもしれませんが、実はここが大切でライブらしさはこれでなければダメなのです。現在の収録法やマイクのセッティングはレコーディング技術の常識(基本)のようなものがあるのですが、私はほぼ80年代に入る以前のこういったセッティングがとても好きです。

途中のトークで少し覚えているのは野口(真木)さんの前髪が歌っている最中によけてもよけても目に入るので困ったという話で、客席もステージも大笑いしました。赤松愛さんはすでに脱退してましたが、演奏もよく60年代のPOPS(ROCKの走り)をいち早く聴かせてくれました。

ラ・セーヌで演奏した曲は覚えているかぎりですが

夜をぶっとばせ R.STONES(この曲がオープニングです)

BABY COME BACK

シェリー

(SHERRY)

ガールフレンド

スワンの涙

誓いのフーガ

サマーワイン

ロザリオは永遠に

TELL ME、他

なぜこれらの曲を覚えているかというと、実はちゃっかりその日のテープがあったからです(カセットすら普及していない時代なのに)。かなり繰り返して聞きましたが残念ながら紛失です。岡田さんが歌うシェリーは大好きでした。

1971年(昭和46年)に解散しましたが本当に今でも大好きなバンドです。真木さんは演歌に路線を変えて久しいですがこれからも頑張って欲しいと思います。他のメンバーの方もいまだに応援している人がいますので頑張ってください。

バニーズ:当時ゴーゴー喫茶と言われていたサンダーバードもしくはトレビ(新宿)

バニーズを見たのはトレビではなくサンダーバードだったような気がします。ギターは寺内タケシさんではありませんでしたが、他のメンバーはテレビやレコードでお馴染みの人たちでした。特にあごヒゲの井上さんはすぐに分かりました。黒沢利雄さんの弟さんがギターをかかえて歌っていました(雰囲気が似ていましたのですぐ分かりました)。

悲しき雨音(Rhythm Of The Rain) という曲を歌ったのですが、このステージがきっかけで悲しき雨音という曲が好きになりました。グループサウンズがさかんに洋楽を取り入れていたころなので、哀愁のある和製POSとこういったきれいな曲が連続し、とてもあの時代の雰囲気あるステージでした。

Rhythm Of The Rain(悲しき雨音)

この時代に触れられなかった人はちょっと聴いてください。おそらくどこかで聴いたことがあると思います。

エム:電機大学7102ホール(1972年)、杉並公会堂(1972年)

私の人生は彼らの演奏を見て変わりました(これは本当です)。エムを初めて見たのは1972年、学校の大教室で定期演奏会のゲスト出演として演奏をしました。

いきなりメンバー全員がコットンフィールズを歌い、それがまとまったハーモニーでPAを通じて前面にワ〜ン!ときたのです。これはアカペラとしても相当レベルの高いコーラスだったのです、それなのにバックの演奏がこれまたびっくりするほどウマいのです。

初めてエムを見て、この1曲目に『これはエラいことになった、、、』と真剣に思いました。2曲目以降もあのコーラスがガツ〜ンと来たのです。70年初期ですからステージは地味で、とにかく演奏にひたすら集中するあのスタイルでした、そこがまたゴージャスなのです。

グループで演奏する醍醐味とはこれだ!というものを存分に思い知らされ、たたきつけられたのです。エムの場合ほとんど全員で歌い、ものすごい分厚いサウンドで、やればできるんだ!こうやるべきなんだ!という目標をも示してくれました。

彼らはCSN&Y、マクダネル&ジャイルス、ジェスロタル系のサウンドでしたが完全に彼らの世界を持っていました。オリジナル曲もヒット性のあるとてもいい曲でした。エムというバンドを知らない人がいるかもしれませんが彼らはその後、分裂したりメンバーを変えながらイエロー、ゴダイゴ(ガンダーラがヒット)というふうに変貌していきました。ギターはGIBSONのレコーディングモデルでした、これはシカゴのテリーカスが使っていたモデルと同じです。

個人的にはCarry On(CSN&Y)も是非やって欲しかった。エムなら鳥肌ものだったと思います。tin soldiers and NIXON coming....と歌っていたその年にアメリカでウォーターゲート事件があったのも本当に生々しい出来事でした。

杉並公会堂ではエムに興奮しすぎて、そのあとの成毛滋(Dr.シーゲル)とフライドエッグの演奏が始まったときは電池切れのような感じでヘロヘロになっていました。

私はいろんなバンドが『練習をする』となると、すぐにスタジオ予約という動きに永年異論を唱えていました。それはエムを見たからです。エムのようにパートごとの役目をきちんと設定する、そして全員のアンサンブルを細かく調整し例えばスタジオに入らなくても机を一つたたきながらでも完璧に合わせる。ギターはアンプなしの生弾きで十分。それからきれいにそろえるためのすり合わせをし、仕上げとしてスタジオに入る。こういう攻略をすべきだ、と思っていました、、、。

ところがほとんどの人はいきなりスタジオに入りギャンギャン音を出す、単にウルさいだけでアンサンブルにならない。それをごまかすためにギターに歪やらエフェクトを付けたりし、挙句の果てアクションまで付けたりする。ここがプロとアマの違いですが、こういったバンドがいかに多いかということも数多く見てきました。プロはバケツとちりとりをたたきながらでもコーラスがズダ〜ンと出てきてノリノリなのです、そしてそういう人たちは本当にいたのです。エムがまさにそんなあこがれのスタイルでした。

話しが脱線しました、すみません。

これだけ興奮して記事を書いたので一部をアップしました。

上の話が少しでも伝われば幸いです。当時の生々しい記録を味わってください。35年前にこのサウンドがドカ〜ンと来たのですよ。なぜこのような記録があるのかはDon't ask meということで、、、

これらの曲や当時の彼らをご存知の方は思い出しながら鳥肌を立ててください。

ハーモニーがきまるとすっごくいいですよねっ!ね。ちなみにギターはレスポール・レコーディングモデルです。

YouTubeでエムの素晴らしい演奏に新たにハマり出した人もいらっしゃるようですね。

成毛滋とフライドエッグ:杉並公会堂、日比谷野音、日本青年館ホール、他

上記エムとのジョイントコンサートは自分にとって夢のような内容でした。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、Dr.シーゲルは当時LED ZEPPELINやユーライアヒープなどに相当ハマっていて、ライブではいたるところでカッコいいフレーズや曲をあえて披露してくれました。それは自分達がふだんからカッコいいと思っていたものと共通してたのでシーゲルさんとの距離は短く、ステージと自分達には一体感を感じ取ることができました。

例えば:

BLCK DOG

HOW MANY MORE TIMES

SINCE I'VE BEEN LOVING YOU

LOOK AT YOURSELF、、、

などでしょうか、こういった曲をアドリブの合間に演奏してくれました。

BLACK DOGの途中のフレーズは体で大きく2ビートを取りながら(意識しながら)やるんだよ、といつもプレゼンをしてくれていました。またメリージェーンでは右手でオルガンを弾きながら左手のみでギターのアドリブを(ハンマリングで)挿入して一人二役の妙技を披露してくれました。

何かの音楽雑誌でマーシャルアンプのことをコメントしてあり、当時PAなしで日比谷の野音から新橋の駅まで聞こえるすげぇアンプがあるゾ!と感激していた記事を読んだことがあります。そういえばスタジオや中小ホール向けのアンプは多いと思いますが遠鳴りするアンプの存在も久々に思い出しました。

フライドエッグは実は何度も見ていて、日比谷の野音ではグレコからストラトタイプの新製品が出たのでDeep Purpleのハイウエイスターをそのまんまデッドコピーでやってくれました。ヒロさんのドラムは重いながらもなかなか頑張っていたように記憶しています。苗字と名前の間に★が入る以前の時代です、念のため。

ベースを弾いていた人はあの高中正義さんというのを知っていましたか。長髪でGIBSONのSGベースを三味線のように弾きまくっていたのです。私は髪を切りオールバックにしてギタリストとしての高中さんが有名になったとき、誰であるか分からなかったくらいです。

当時(1973年)のメリージェーンです。

シーゲルさんのステージは、当時あちこちでコンサートが行われていたばかりでなく石橋楽器などもROCKイベントなどを開催していたので(グレコが協賛だったと思う)見る機会が多かったのです。

こちらにアップさせていただいたのは、絶頂期かそのちょっと前のものでしょうか。とても貴重なライブ収録だと思います。

個人的には3分35秒あたりからのキーボードのフレーズがとても好きです。

この記録が公開されたことで多くの人が感動し、鳥肌をたててくれると思います。シーゲルさん本当にありがとう(合掌)。

ルージュ:荻窪LOFT、日比谷野音、新宿グランド劇場(?)、武蔵野美大、他

ハデなステージ衣装が印象的でしたが実はものすごい実力バンドなのです、海外のバンドよりうめえ〜やと本当に思いました。荻窪LOFTでの演奏は最高でした。

このバンドは何と言ってもストーンズの躍動するようなリズムで客をノリノリに魅了し、ツインギターのゴージャスなハモりとおのおののリードプレイでしょうか。絶頂期のストーンズのライブのような感じなのです。そしてそれは大きな会場よりライブハウスのような場所の方がこのバンドには似合っていました。

タコ(阿部氏)の客席とのコミュニケーションやワルっぽいトークがさらにステージの雰囲気を盛り上げてくれました。

ステージでオールバック頭にタイツを履いた変態ふうの人が突然登場したり、何かとお色系のアヤしげなステージ進行に変貌するのが話題になり楽しませてくれました。某女子大のステージでは過激なパフォーマンスに、女子学生が赤面してキャーキャー言っていたことをメンバーから聞きました(その割には小道具で使う大人のオモチャが無くなりましたが、、、)。

当時、そのメンバーがときどき高円寺の私のアパートに泊まりに来て朝まで話し込んだりしていました。ずっとギターを弾いて練習していたこともありました。なかなか研究熱心な人たちなので、ハデなステージパフォーマンスだけではないのですよ(この場で言わせてください)。

とても残念ですがよく遊びに来ていた治(おさむ)君は既に亡くなっていました。会いたかったなぁ。ルージュのアルバム(LP)を載せます。治君は左から2番目でツインギターのリードを担当していました。ステージでは花嫁衣裳系のドレスをよく着ていました。ちなみにこのアルバムをプロデュースしたのは加藤和彦さんです。

ストーンズのようなテイストの曲と、怪しげな雰囲気の色っぽい曲がとてもこのバンドに似合うのでした。

こちらのCDは1976年、日比谷の野音で行われたライブアルバムです。海賊版だと思うのですがDISK UNIONで入手しました。

いつもながらの放送禁止用語、危険なトークが時々出てきます。

J・シャングリラ

J・シャングリラは昭和40年代のグループサウンズですがこのようなバンドは聞いたことがないって?たしかにそうかもしれませんがやはり知る人ぞ知るので見たものは正直に記載することにしました。このバンドを見たのは或る小学校の体育館なのです。メンバーは5人編成だったと記憶していますがその内の一人が地元の出身ということでこのような催しがなされたようです。グループサウンズとしてのデビューをされていますが、演奏の雰囲気は『コンボバンド』というのでしょうか、かつて(昭和40年代)ビアガーデンではバンドが生演奏をしていた時代がありましたがそんな感じなのです。

個人的には時々スチールギター(スライド式)が入った当時のそういったスタイルのバンドは好きでした。ギター(エレキ)は歪みのないクリアーで深みのある音、ヴォーカルは時々ハーモニーが入る、全体的に何となくディレイというよりリバーブがかかったような響きのある音がよかったのです。

そして当時の和製ポップスやカレッジポップスよりも大人の雰囲気がありました。こういったバンドの雰囲気は思い出すだけでも癒されるなぁ。

今聞くとおそらく演歌っぽいと感じるかもしれませんがJ・シャングリラは歌、演奏ともに落ち着いた内容でパープルシャドウスやビッレッジシンガースと共通する雰囲気を持ったバンドでした。

To Be Continued ......

70年代の音楽ビデオを見た後、90年以降のMTVや国内の音楽シーン映像を見ると『見せる音楽』があまりにも定着しているので、個人的には返ってつまらなく感じてしまいます。ンなところに頭を使うから聴かせるための音楽がおろそかになるのではないかという心配をしてしまうのです。これはMTVの影響が大きかったのは言うまでもありませんが、どう考えるべきか悩ましいところです。

次はめんたんぴん、カルメンマキ&OZ、クリエーション、頭脳警察あたりかなぁ。